2022년의 마지막 날이다. 잠이 안와서 새벽 4시에 일어났다.

과거의 2022년을 맞이하며 쓴 글을 보고 충격받았다.

아무 것도 다르지 않은 내용을 오늘까지 말하고 있었기 때문이다.

그렇구나.

나는 올해 아무런 변곡점을 만들지 못했구나.

팀에서 제일 많이 말하는 단어를, 정작 나 스스로는 만들지 못했구나.

…라는 자책이 컸다.

왜 그랬을까, 나는.

자책

올해의 나를 짓누른 단어는 자책감이었다.

무엇 하나 나 때문이 아닌 것이 없더라. 대통령도 아닌데 우습지. 내가 뭐라고.

일이 느려지는 것도, 동료들간에 갈등이 생기는 것도, 누군가에게 험한 말을 듣는 것도. 결국 다 나의 부족함 때문이었다. 힘들더라.

‘아… 나의 인격은 여기까지였나’라는 생각이 어찌나 자주 들었는지 모른다.

물론 더 성장하기 위한 현실인식의 최소치를 경험한 것도 같다.

내가 뭘 못하고 있는지 알고 싶었는데, 꽤 잘 안 것 같다.

그것이 소득이라면 소득이다.

성취감

가장 부족했던 것이 성취감이다. 사실 2022년의 나는 아무런 성취감을 느끼지 못하며 살았다.

부모님에게 부끄럽기도 했다. 이러려고 나를 응원하신게 아닐텐데 하며.

흥미로운게, 나를 관찰하는 사람들은 내가 무척 성취감을 느끼며 살거라고 생각하고 있었다. 외연은 분명 확장된게 있다. 그런데 그것은 결국 한 회사 안에 국한된 이야기이지 나 자신이라고 말하기엔 무리가 있었다.

회사가 아닌 나 자신은 무엇일까. 직업인에서 직장인이 되었고, 그 직장이어야만 나의 의미가 강해진 것 같은 종속감을 견디기 무척 힘들다.

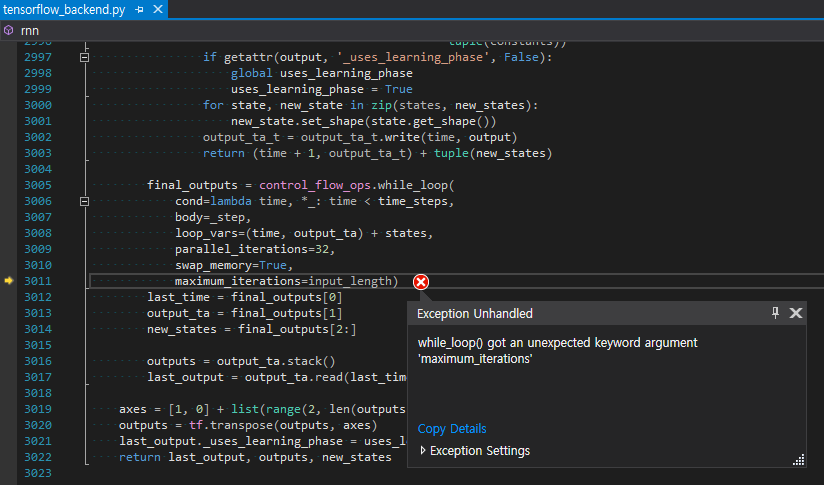

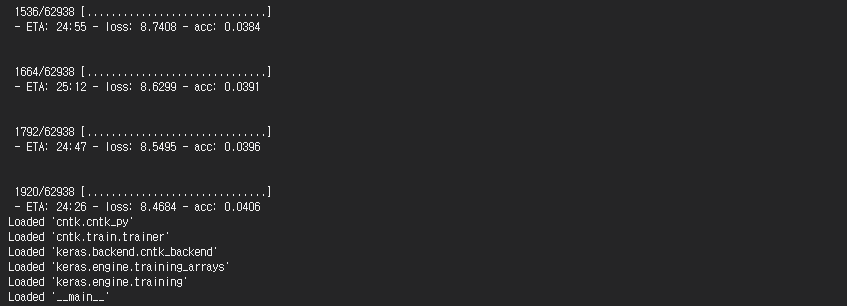

코딩에서도 부쩍 멀어졌다. 뜨문뜨문 해보고, 감각을 잊지않으려고 발버둥쳐보기도 한다.

성장

나는 ‘왜 꼭 성장을 지향해야 하나’라는 생각을 올해 한 것 같다. 지금도 마찬가지다.

그만 성장성장 하고 싶더라.

어쩌면 번아웃을 매일 겪으며 살았던 것 같다. 2023년은 다를까.

변곡점

변곡점을 만들려면 환경을 바꾸는게 가장 쉽다던데. 그것을 무엇일까.

이 글을 쓸 때는 고민했는데, 새 해부터는 서현으로 출근한다. 환경이 (강제로?) 바뀐 셈이다. 서현오피스는 사람이 적고 아주 조용하며, 인테리어는 1784의 회색과 삭막함과는 달리 나무와 흰색의 인간적이고 자연스러운 느낌이 테마라서 심적으로도 더 좋은 기분이다.

2023-01-02 출근한 서현 사무실에서.

2023년의 나는, 변곡점을 만들 수 있을까.

그런데, 어디로 변하는 변곡점일까. 그것조차 지금은 별로 생각이 나지 않는다.

문법

나 자신이 자주 말하는 단어가 점점 보였다. 그러니까, 나의 철학이 만들어지고 있다.

프로덕트, 유저, 팀.

평소에 위의 세 단어만 말하곤 하고, 위의 세 단어만 생각하곤 한다.

또한, 팀에 말하는 문법이 몇 가지 고정적인게 생겼다. 그러니까, 나만의 팀 매니징 철학이 만들어지고 있다.

집중, 변곡점, 컬러.

위의 세 단어를 가장 많이 말한 것 같다.

한 명 한 명이 자신의 컬러를 가지고 집중하길 바라고, 팀에 있으면서 자신의 변곡점을 만들길 바란다는 말을 거의 모두에게 공통적으로 말하곤 한다. 컬러는 곧 표현을 의미한다. 모두가 자신의 컬러를 가지고 그것을 자신만의 전문성과 방법으로 표현하기를 바란다.

희망

뭐라도 좀 희망적인 얘기로 이 글을 마무리 하고 싶다.

그래도 몸이 아프진 않았다. 코로나는 겪었지만 별로 아프지 않고 넘어갔다.

일본을 자주 가며, 그래도 2개월 전, 4개월 전, 6개월 전보다는 좋아지고 있다.

처음으로 자체적으로 팀을 셋업했다. 50명 단위 팀의 변곡점을 그럭저럭 잘 넘기고 있다.

일본어 책 한 권은 다 봤다. 새롭게 NHK 책을 보는데 재미를 붙이고 있다.

독서를 많이 하지는 못했다. 새해부터는 서현으로 출근하는데, 지하철에서 책을 자주 보겠노라 다짐한다.

무례함을 줄이고, 웃음을 늘려야지.

올해 가장 기억에 남는 말이라면, 미래의 나는, 매일의 내가 대답할 것이라는 말이다. (YouTube 4:05)

희미한 빛

희미한 빛을 쫒아가라는 상사의 조언이 있었다.

그래도, 분명한 목표는 하나 있다. 턴어라운드. 정확히 20년 전에 ‘우리는 기적이라 말하지 않는다 (교보문고)‘라는 책을 보고 꿈꾸던거다.